I.はじめに

創造的思考について知性的・論理的側面からの研究は多いが、感情的側面からのものは意外と少ない。それは

感情が主観的であり「科学的記述」に適さないことからであろうか。

しかし、サルからヒトに進化した最大の原因が類比的発想を中心とした創造的思考にあるとするならば、その

本質は大学生が聞いても判らないほどに難しいものであったはずはない。もっと単純で、情動とも深く結び付

いたものであったと考えられる。

そして、現代人の創遣的思考の基盤にも本質的なものとして残っているのではないか。感情と知性の両面から

の研究により現代人の創造的思考が一段と明らかになろう。

(1) 探検欲求と好奇心

自然環境に従属的に適応するだけではヒトへの進化はなかった。今の生活に不便・問題がなくても「他所の

世界」に興味を持ち、餌か毒か、敵か味方か判らない「見馴れぬもの」に関心をより強く持っていたサルの一

種がジャングルからサパンナに移っても生き延びることができた。守旧派サルのかなりは絶減したらしい。

馴質と異質はギルフォードの言をまつまでもなく、「異質馴化、馴質異化」という創造の基本原理に結び付

くものである。好異的性向・好馴的性向についての研究は現代の創造教育に役立とう。

(2) カテゴリー分類と「創像」

生物の“知覚~評価~記憶~想起”のメカニズムを進化論的・大脳生理的に推定すると、生活・生存に意味

の強いもの:弱いものとの区分があって、前者は更に好ましいものと好ましくないものとに仕分けられること

により「正確・迅速」な学習的行動が可能と考えられる。これが感情の起源であり、創造的想像に関係するこ

とから見逃がせない。

(3) 拡散的思考と収束的思考

「あれもこれも」と貧欲にイメージや着想を求める拡散思考は快感ホルモンのドーパミンの特性と関係し、

「あれかこれか」と慎重に着想を点検する収束思考は恐れホルモンのアドレナリンの特性と関係していると考

えられる。

ボケとツッコミにも似たこの二面的思考を生物の「AND論理、OR論理」として進化論的に考究すること

は、創造の本質を知るうえで十分な意味があるのではないか。

(4) 決着欲求と閃きのAha!快感

良案が得られなくても諦めずに潜在思考(夢を含む)を続けて決着を図りたがる欲求や閃きを得たときの快

感報酬(ドーパミン分泌)も創造の感情的側面として重要であろう。サル~猿人~原人~旧人~現代人の進化

の中で、創造が「新種の問題解決の必要性」という手段論のみからとは考えにくい。それが「面白い、楽しい

からである」という目的論も重要な役割を演じたものと思われる。この見極めは創造技法開発や創造教育設計

に資するものであろう。

※ この小論では以上の諸点を中心に、諸家の研究に私の創造的仮説を織り混ぜて、創造科学の拡大増進のた

めの提言を試みるものである。

Ⅱ.創造の楽しみと喜び

創造には二つの大きな快感がある。一つは「創造の楽しみ」であり、一つは「創造の喜び」である。「楽し

み」は遭遇・接触・獲得したときの快感である。「喜び」は達成・成長・優越したときの快感である。この二

大快感がある種のサルをここまでに文化的進化をさせた「創造的思考」の原動力であったと考えられる。

(1) 創造の楽しみ

「楽しみ」は「面白い異質」との出逢いである。それは別述の「中同中異」であり、ヒトにだけ著しく発達

した種類の快感の要因である。多様で柔軟な好奇心・探検心であり、伝統的な四駒漫画や落語・漫才の落ちの

面白さ、推理小説のドンデン返しの魅力に通じるものである。

イヌもサルもヒトも問題に遭遇すると、脳の思考メカニズムは自動的に「思い出し回路」にスイツチ・オン

する。過去に同じ経験はないかで、似たものでもいいから直ぐ使える巧い対応策、はないか…と探査パルスが

記憶領域内を走査して、同調.共鳴する記憶ニューロン小回路を探す。それで巧くいきそうならイヌもサルも

ヒトも過去の成功体験をなぞる。成功保証のない「考える回路」にスイッチを切り替えるのは、過去体験がな

い場合やそれによる結果に不満の場合の「二番目の選択」である。

「思い出し」は「方法も正解も一つのORの世界」だが、「考える(既知の情報と別の既知の情報との新し

い組み合わせであり、創造的思考もそのうちの一つ)」は「経過も結果もn通り有り得るANDの世界」であ

る。従って、その過程と結果には珍しい「取り合わせ」が生じる。「有りそうで無さそう」や「無さそうで有

りそう」は「中同中異の珍妙・面白さ」である。自分で考え、自分で面白がり、自分でニンマリする楽しさが

「創造の自家中毒」の一つの引き金である。

(2) 創造の喜び

「喜び」は「自我の拡大」の実体感であり、高等動物一般の快感である。それは個体保存と種(正確には、自

分の子孫)の繁栄の成功確率、言い換えれば「個体適応度」を高めるための報酬である。発想中に感じる「閃

きの快感」は“やったぁ!”であり“Aha !”であり、A10神経から大脳の前頭連合野に快感ホルモンの

ドーパミンの噴射がなされるときである。そして、じわじわと感じる「こんなに沢山の案を考えられた」や

「こんな変わった案を考えられた」やそして「こんな素晴らしい案を考え付いた」という自慢感や結果の他者

評価による他認感(ともに同種の他の個体に対する優越的能力感)である。A.H.マスロー流に言えば「自

己実現の至福感」である。

生物学的表現にせよ、宗教的表現にせよ、ヒトにとって最高の快感である。既知の方法を他人以上の量的努

力(ヤル気)で獲得するなり、既知の方法以外の独自の方法を捜し求める質的試行(アイデア)で実現するな

り、白分の存在価値の向上を感じる快感が結果として人類の大発展をもたらした基本エネルギーである。決し

て初めからDNAに組み込まれていたものでも、どこかの神様が手伝ってくれたものでもない。

(3) 感情のルーツからの見直し

拡散思考における「面白い!」という快感情、収束思考における緊張感、そして着想に伴う幸福感…の根源

を進化論的に、生理学的に研究することは、創造的思考を研究するうえで欠かせない。(両者は鶏と卵の関係

にあるのだから)

創造と感情との直接的接点については、後日に譲ることとして、ここでは感情の発達と構造に焦点を絞って

述べることとする。実験的実証よりも、仮説構築に力点を置いた研究である。

皿.仮説論的研究について [本論の前にこの研究の在り方について述べる]

「ヤル気」と「アイデア」を看振とする私にとっては“感情”は根源的な研究テーマであり、長い年月私な

りにいろいろな本を漁って勉強してきた。

私の努力不足と能力不足からではあろうけれど納得できないこと、満足のいかないことが多い。それは「感

情を学んで、分かろう」とすることの限界からでもある。それから脱却する一つの方法として「自分なりに考

え、仮説を立てて、考えてみること」であると、浅学を省みずに仮説論的研究に取り組んだのである。

論語に“学びて思わざれば即ち罔(クラ)し、思いて学ばざれば即ち殆(アヤ)うし”とあるが近代科学は

前者の比重が大きすぎる嫌いがある。科学が普遍性と再現性を基盤とするのは当然であるが、それらの実験前

提として「仮説の提案」の論文があってよいとして、研究をまとめた。

(1) 感情についての疑問

「感情とは、情動・情操とは何か」の論は多いが「感情は何故あるのか」の論が少ないのは何故か?「人と

動物との違いははパトスでなく、ロゴスである」「知性的な人間は高等で、感情的な人間は下等である」など

の言葉は前近代での治世的な教訓ではないか?

「感情を押さえ込むのが理性」ではなく「感情を押さえるのは別の感情で、理性は説明役」?「日常生活的

な判断は理性でなく、感情がする」「思考も損得・好嫌の体験的判別式ではないか」……と教科書に書かれて

いない問題が湧いてくる。

感情の種類に諸説(6種説・8種説・10種説…)あるが進化論的、大脳生理的に整理すればもっと減るの

ではなかろうか? 数え切れないほど多くの感情に分類する「三次元モデル」諸説も、平面上での分類にした

ら減るのではなかろうか? いろいろな感情を現象列挙するのではなく、基本感情の複合形態として考えたら、

どうであろうか? 脳の三階層に対比させた三次元モデルにしたら、どうであろうか? “知・情・意”はよ

く聞くが、その定義は何か? 知は理牲、情は感情,意は知と情との合体ではなかろうか?……このような疑

問が次々と湧いてきて、仮説研究の必要性を迫ってくる。

(2) 進化論的考察

現代人の複雑極まる意識を観察するのは菩提樹の巨木を観察するのに似て大変な事業である。しかし、菩提

樹の種子~発芽~苗木~若木~大木…とその発達を追って観察すれば見落としも減る。

同様にアメーバー~クラゲ~イワシ~トカゲ~ハト~サル~ヒト……と感情を推察してみてはどうであろう

か? 反射~本能~情動~感情~情操……を生物の生態を通して進化論的に考察する方法論があってもいいの

ではなかろうか?

縄文人の感情と現代人のそれとが違うならば、千年後の人類の感情は今と違うはずである。それを考える道

を開くことは千年後の人類、千年後の文化・科学・創造を窺う端緒となろう…と敢えて提唱をする。

(3) 生理学的考察

知性も感情も所詮は脳の活動にほかならない。つまり、それらは物質的・定量的に説明できる。解剖所見、

脳波測定、超音波診断、PET診断や薬学的動物実験……などの諸データで大脳生理学は混乱を含みながらも

日進月歩の発展をしている。

実証科学はあくまでも一定の条件下での特殊な結果を承認するもので、妄りに一般化することは非学術的と

非難されようが「事実は事実、推定は推定」と区別したうえで、もっと仮説があってもいいのではないか?そ

のほうが次の世代の研究テーマや方法に多くの示唆を残せるものと思う。

仮説を作ることは創造的発想であり、門外漢のほうが却って自由奔放に「創像」できることが多い。「知牲

は左脳、感情は右脳」は決め付け過ぎでは? 「主として左脳・右脳…」と見るのが妥当では? 「前頭葉・

左脳・右脳の3脳……」の別説が湧いてくる。

「情動ホルモンは情報伝達物質であるとともにシナプス間隙で気分調整機能をもつ」のでは? とか「前頭

葉付近で快感ホルモン(ドーパミン)が異常分泌されるのは創造の歴史と相関関係がある」? ……と新刊本

も説明しきれない疑問が湧き、仮説研究の意義と必要性を強く感じる。

Ⅳ 情動の起源についての考察

「初めにロゴス(logos;論理・言葉)ありき」とは聖書マタイ伝の言葉である。言語学者のフンボルトは

「人間はただ言葉によってのみ人間である」と部分的な記述をしているが、文化人類学的には「「初めにパト

ス(pathos;感情)ありき」となる。

(1) 感情についての諸研究

大脳生理学の教科書では「言語・論理は左脳、感情・イメージは右脳」と割り切っている。一方、心理学の

分野では久しく知性・理性が主研究対象であって、感情が対象となったのは最近のことである。従って未だ

「主知従情」の風潮である。

創造の諸研究で「イメージ」はよく言及されるが、「感情」について述べたものは寡聞である。現代人の左

脳は言語・論理・逐次処理…に特化し右脳は感情・印象・全体把握…に特化している。また創造では拡散思考

は右脳、収束思考は左脳を主に使うといわれるが、猿人ではどうだったのだろうか?

創造を包含する思考の萌芽は感情と理性の未分化な類人猿に既に見られる。[cf青木清他]クロー・ド・ラ・

シャンプルの「本能は理性と両立しないどころかむしろそれを含んでいる」やジャン・ディディエ・ヴァンサン

の言葉「厳密なニューロン機構と全体機能を変化させるホルモン分泌の二重性が人間の高度で豊かな思考を可

能にしている」は示唆的である。

近年、大木幸介は快感情のホルモンであるドーパミンが大脳の前頭前野において無自制的に分泌されること

と人類の創造性と開係があるのではないかと提唱している。興味深い示唆である。

「創造的思考」を現代人の大脳生理学や心理学からだけではなく、サルや猿人~原人の大脳生理や心理をも

踏まえながら、知性と同等の重みで感情をも含めて考察することが大切である。

(2) 進化の流れを振り返ってみれば

地球最初の生物はU字型のような簡単な袋状構造をしたアミノ酸や核酸の集合物で、懐に入り込んでくる無

機物を授取するだけの従属栄養生物と推測する畑中寛の説は頷ける。

これらがやがて小型の原始細胞(proto cell)となり、それらが相互に連結し合い、あるいは吸収・包含し

て大型化・機能化したのであろう。(人類にも現存する細胞内小体であるミトコンドリヤなどもその時代の名

残)こうして生まれた単細胞生物は前述のU字型生物と違い、環境の無機・有機物を選択的に摂取するように

なったことはゾウリムシなどの観察からも十分に推定できる。この取捨避択は、その生物にとつて「必要・有

用」か「無用・有害」かという判別であり、これこそが「神経や脳の構造・機能の基本原理」、言い換えれば

「本能や感情・知性の基本原理」であり、創造的思考の最終的な源泉でもあろう。

これに関して、江上不二夫の「原始生命体は原始の海の組成をそのままの比率で取り込んだ」という仮説を

人体組成表で立証し、「原始の海に無かつた水銀や鉛が末だ人体に有毒である」ことで補完しているのは心強

い。これは「創造と馴質・異質」の馴・異にも関係してくる。

(3) 生活の合理化としての反射

いろいろな生活特性をもつ単細胞生物達が寄り集まり、互いのより良い生活のために連帯・共生を始めた。

その連結が強化・固定化されて多細胞連合;多機能生物が誕生した。

多細胞生物は当然に役割構造的であり、その中軸は神経経路の萌芽としての「反射」である。外界の刺激に

感じる受容器→求心的な神経路→反射的神経→遠心的な神経路→筋肉・内蔵などに反応をする効果器に至る反

射経路で行われる。必要・有用なものを取り込む肯定系と不要・有害なものを避ける否定系の2分原埋と見ら

れる。

(4) 多様化に適応するための本能

反射は即時的・機械的で便利な手段ではあるが気象環境や生物環境が複雑に変化する場合には、かえって不

合理反応の不便もあったであろう。そこで「刺激則反応」に「刺激・判断・行動」のワン・クッション介在し

た反応系を加えた。基本的には「体内・体外の特定の因子によって解発される生得的な適応方式」と規定され

る。

踏み込んだ本能の概念規定には主要なものだけでも十指を越える説が知られている。その中で最も一般的な

ものと思われるマクドゥガルの説の要旨は①遺伝的であって学習的でない ②同一種の固体に共通する ③固

体の全生涯を通じて持続する ④ある種の内的緊張や傾向を伴いその基盤は生理的であるが、緊張を感じる経

験でもある ⑤この緊張に適切で有意義なある種の知覚を伴い、特別な知覚対象に注意を向けさせる ⑥この

知覚対象に関し、ある種の情緒的興奮を伴う ⑦この知覚対象に関し、ある仕方で行動させるように感じる衝

動を伴う ⑧ある種の適切な行動を遂行させる…である。(新版 心理学事典…平凡社)

本能は欲求に裏打ちされた複合反射といえる。欲求は生物的欠乏や不足により生起される内的緊張で、S.

フロイトの「自我本能・対象本能」にならえば「自我欲求・対象欲求」と区分できる。(自他区分、馴異区分、

肯定否定区分…に通じる)複含反射だけでは完了が約束されないので情動の原型となる「快感-苦痛」「満足

-不満」などの「アメ-ムチ」と結合して遂行される。

本能は何かをしたくなる衝動だが、何をどうするのかという具体的な手続きを持たないので、模倣と試行錯

誤の学習によって次第に個体の行動様式の基盤が形成されていく。

(5) 刺激に反応する仕組み

生物の行う生命現象は微妙・巧緻で神秘的ですらあるが、突き詰めて考えると「刺激一反応」のシステムに

過ぎない。生物にとつての「刺激」とはアミノ酸などを中核として成り立っているその生体にとってみての

「必要・有用」か「不要・有害」かということである。前者が「プラス刺激」で、後者が「マイナス刺激」で

ある。

一般に生体の構成物質または準構成物質は前者で、そうでないものは後者である。人体にとってみて、水素

・酸素・炭素・窒素などは太古の海の組成元素であり、そのまま原始生物の構成元素でもあったので「馴質」

であるが、鉛や水銀はそうではなかったので「異質」であり、反応は有毒である。

また、「熱」は有機反応の必要条件であり、全生物の共通基盤物質である「水」の物理現象を僅かな範囲で

変化させる重要要素である。一般に海中や大気温度に近い範囲が「プラス刺激」で、氷点以下や沸点以上は

「マイナス刺激」で有害である。餌・薬か毒かはその程度で決まるものが多い。(酢、辛子、アルコール、化

学薬品…)

強い紫外線や潮流を避け、適温や餌を求めての生活行動をする原始生物達も環境の「プラス刺激・マイナス

刺激」に感応する仕組みを細胞内に持っていた。環境に従属的に適応する植物から環境に共存杓に対応する動

物に進化する過程で、この仕組みは大きく発達した。

刺激物に対して「正確に」かつ「迅速に」に反応し得ることが「生」を意味し、し得ないことが「死」を意

味する生物は、その進退攻守を合理的に判定・実行する方式を獲得していった。

(6) プラス・マイナスの神経ホルモン

ヒトの気分を司り、また神経伝達物質としても機能するカテコール・アミン群の生成過程を見ながら、情動

ホルモンの起源を推測してみた。[大木幸介・森昭胤らの研究を参考】

愛動的生物は「プラス刺激」に「正に反応(接近・摂取)」し、「マイナス刺激」にはひたすら忍従するだ

けでよいのだから、「興奮」するかしないかだけで足りる。そこで無刺激物質であるアミノ酸フェニルアラニ

ン(ベンゼン核<以下BBenzeneで表す>-CH2-CH-NH2-COOH)を原料にして弱い刺激性物質であるアミノ

酸チロシン(HO-BBenzene-CH2-CH-NH2-COOH)を作った。

能動的生物に進化する段階では、このアミノ酸チロシンでは覚醒力(刺激、別言すれば毒性)が不足で反応

速度に問題が生じたので、ドーパ経由で一般と覚醒力の強いドーパミン(HO-HO-Benzene-H2-NH2)を作っ

て「快適接近・好物摂取」の反応力を強め、生活力を高めた。

生物的環境が複雑化し、自分の餌を横取りしたり、縄張りを侵したりする「競争的生活条件」が増えてくる

と「接近反応」に攻撃・撃退という分派が必要となり、ドーパミンにOHを加えてノルアドレナリン(HO-HO-

Benzene-CH-CH2-NH2-OH)という毒物(強刺激物)を生成し、動物性(攻撃性)を高めた。

動物が動物も餌にするようになり、弱肉強食の世界になった。自分よりも強い敵には「動く」特件を精一杯

に活用して、回避・逃避して身を守る必要が生じた。これは接近・摂取や攻撃・撃退と絶対に混同してはなら

ないし、より迅速・正確に反応しなければならないのでノルアドレナリンにCH3を加え、毒性が一段と強化した

アドレナリン(HO-HO-Benzene-CH-CH2-NH-CH3-OH)を作り、「負の反応」を追加した。これら3ホルモ

ンが快・恐:怒の情動の源である。

Ⅳ 感情の構造

(1) 感情の定義・分類は複雑

心理学の本格的な研究の遅れもあり感情の定義はさまざまである。西欧や日本での言語用例においても類語

がいろいろである。(英語・仏語では外界から受ける刺激によるということからの“passion”や”affect”と

いう受動的語感のものと、何か反応・行動を引き起こすという意味からの“emotion”という能動的語感のも

のとがあるが、その用法は暖昧である)

感情タイプの研究も実に多種多様である。例えば宮城音弥の心理学小辞典では、体感感情・躁鬱感情・意識

感情・欲求感情・熱情・急性情動…。深入りしないでおく。

「知・情・意」は古典にも近代学術書にも多く見られる。「知」・「情」は論理・印象、理性・感情、左脳

・右脳……と対比的に理解しやすいが、「意」は一般には意志とか意欲とか言われて「知」・「情」との関係

が不明瞭である。

「意」という独立した意識を想定するからこうなるのであろう。「理性的な予測・計算・評価を踏まえての

感情」「強い達成欲求の感情を伴った行動目標と計画の意識」…と「知」と「情」の二元的説明か統合的な説

明が妥当と思われる。

私は今までは「感構を抑えるからこそ理性」または「理性で押さえられないからこそ感情」と言っていたが、

今は「理性が感情を押さえるのではない。感情(情操)が感情(情動)を押さえる」「理性はただ説明するだ

けだ」とと言っている。

(2) 源に遡って考えてみれば

「感情とはどういうものか」の研究は多いが、「感情はなぜ生まれたか」の研究は少ない。

感情の起源は常織で研究の対象にならないのだろうか?

人間の複維な感情も源は古代に発生したゾウリムシにある。今でも水溜りにすむ0.2~0.3mmぐらいの原生動

物である。ゾウリムシが生きる仕組みとして身に付けた反応システムが後継動物に受け継がれ、進化し、淘汰

されて感情となったのであろう。

こうして考えればいろいろな推論が出来る。複雑な現象も単純なものの分派・複合したものではなかろうか

?感情も脳の三層構造(脳幹~大脳辺縁系~大脳新皮質)と対応して、進化・発達したものであろう。左右の

脳は脳梁で密接に接続し、理性と感情も緻密に交織されているのであろう。

人間を系統発生的に見れば基本行動は至って単純で、感情はそれに対応している。

① 餌や仲間を受け入れ、固体適応度を高める快。

② 競争相手を攻撃して、自己を保持拡大する怒。

③ 強敵を警戒回避して、自己生命を保全する恐。

この快・怒・恐による三次元モデルが感情の発生・発達の説明に便利であろう。情動ホルモンの生成過程と

も巧く対応できる。そして、知覚~反射~本能~情動~情操の進化譜を統一的に説明できる。また、感情の七

分類説も八分類鋭も無理なく説明が可能である。

「快」・「不快」は「快」および「怒・恐」に二分すればよい。怨恨・尊敬・嫉妬とか…の感情は複合感情

として考えればよい。(怒+恐=怨恨、快+恐=尊敬、快+怒=嫉妬…)

意志/意欲のような理性-感情の複合にも適応する。(衝動性のない損得計算である理性+衝動性のある損

得勘定である感情<快・怒>=複合・統合された意志/意欲)

Ⅴ 情動と情報処理

(1) 情報の区分管理

中等動物ともなると中枢神経に蓄えられる記憶(個別事象の情報や情報処理用のサブ・プログラムなど)は

膨大な量になる。生死に関わる緊急事態で直ぐに呼び出されなかったり、誤って取り出されたら命取りとなり

かねない。

進化の道筋をなぞって推測するならば、そこには合理的なシステムがあるはずだと思われる。それは部分的

に、そして一部矛盾して別述しているが「脳内情報処理における気分による統制」仮説である。それは音楽に

おける「長調-単調」に「快-不快」のムードをなぞらえて考えたものである。

生物がある事象について体験をしたとすると、当然そこには「良かったか、悪かったか」との評価がなされ

る。(ヒトでは大脳辺縁系の扁桃核で行なわれる)

評価した後は、そのインプット情報を将来の再体験に備えて脳内に記憶する。(同じく、大脳辺縁系の海馬

などで)その時に評価の識別符号(コンピユーター用語で言うフラッグ)を記憶情報に付けるのではないかと

思われる。例えば「快」は「+」、「不快」は「-」のように。[カリフオルニア大学スクワイア教授に類似

説がある]

事物の記憶には「強い意味の無・有」の2種類と次に「意味あり」群の内訳としての「快・不快」の2種類、

合成すると次の3区分になると思われる。

「無印」……「青い草」「大きな岩」「鳥の鳴き声」……何事もない環境の刺激

「+印」……「赤い林檎」「泉の水」「母の呼び声」……接近・獲得したい刺激

「-印」……「腐った肉」「暗い闇」「狼の遠吠え」……回避・逃避したい刺激

脳内の情報処理プログラムにも同様の3種類があるものと考えられる。

「無印」……「通常の注意力で広く観察・評価」……変化がなければよい

「+印」……「あれもこれも、もっと多く獲得」……幸せは多いほどよい

「-印」……「間違いのない答えを素早く実行」……身の安全はしっかり

生命体に強い意味のある状況と判断した場合には、脳幹から出発し全脳を綱羅している無髄神経のA10神経

とA6神経が快-不快の相反2系統のホルモンを選択分泌し、情報処理の基調気分を決める。

(2) 共鳴理論

「+、一」群を正確かつ迅速に呼び出す機制には「共鳴」を利用したものが合埋的だと思われる。何と何の

共鳴かということで、いろいろ考えられる。

量子レベルでの共鳴もあろうが、ニューロンが細胞膜内外のNa+、K+イオンの濃度度差による膜電位の

近隣順次伝播(通称,パルス)で細胞内情報伝達をしていることから「パルス共鳴説」を本命とし、その波形

を前述の符号に連結した。

興奮を受けて、‐70mmVの膜電位が約1/1,000秒間プラスになり、元に戻るのがパルスの基本形であるが、

快-不快の情動ホルモンの影警下では異なる波形ができるのではないかと思われる。例えば「連峰波形」であ

る。平静情報では「一峰」で、快では「二峰」、不快では「三峰」となる波形である。

情報記憶二ューロンはむろん、どの波形のパルスも受信(レセプターが感応)し、伝達、送信することがで

きるが、前述の「識別符号」に対応した波形には「共鳴的に反応・増幅」するのではなかろうか?

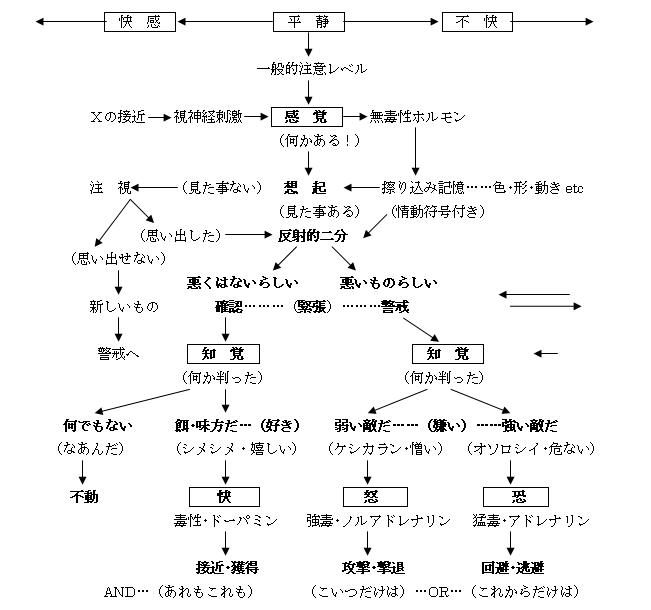

[快-不快の別仮説] 「快・怒・恐」と「快-不快」

情動の基本構造はアミン系の3ホルモンに対応させ「快・怒・恐」ではないかと別述している。そこでは

「自分よりも弱い敵=排撃すべきもの」が「怒」で、「自分より強い敵=回避すべきもの」が「恐」であると

しているが、これでは感覚から知覚までの間、敵の正体が判明するまでの間の「緊張」を説期しにくい。

また原始生物の行動を3元論的に考えるより、神経の「興奮-抑制」「ON-OFF」にも対応させて、「敵か

-味方か」「YESか-NOか」の対立型2元論が自然ではないかと考えてみた。

第1段階を「快-不快」とし、不快なら第2段階で「怒か-恐か」とする「2元2段階論」を想定した。

不完全ながら概要を次に図解する。

[感情の論理]

適用 快(気持ちよい) 不快(恐れ・怒り)

支配ホルモン ドーパミン(愛撫作用、麻薬効果。 アドレナリン、ノルアドレナリン

多用すると多動症;そわそわ、落ち (興奮剤、気付薬。血圧・脈拍上昇。

着かない、あれこれ浮気、欲張り…) 注意力・集中力。過度は狂気暴発)

適当する脳波 α波、β波 β波、低いγ波

肯定・否定論理 馴れているもの、無難なものは好き 新しいものは目に付く、良く見よう

It is familiar. (安) It is strange. (驚)

順当性は快く受け入れられる 矛盾はとにかく不愉快

Let us go, because it is fine. Let us go,although it is rainy.

直列・並列論理 あれもこれも良いというのは安心 どれが良くてどれが悪いか注意する

This and that are OK. (易) This or that is not OK. (難)

順説・逆説論理 味方は誰だ、味方は集まれ 敵は誰だ、敵なら逃げるか、攻めろ

(味方は同質。平和とは味方だけ) (敵とは異質。争いとは敵と味方)

I and you are strong. (安) I am weak but you are strong.(恐)

I and you are right. (平) I am right but you are strong.(怒)

認知・認識論理 同質性・共通に着目して類型化 異質性・固有性に着目して差別化

価々を融合・集約して統合的に把握 個々を独立・仕訳して分析的に整理

判断基準を自己体験におく主観傾向 判断基準を相互関係におく客観傾向

正と正による調和・協和 負を含む矛盾・不協和

I want + × I can + =(+) I want + × I can not - =(一)

I like + × you like + =(+) I like + × you hate - =(一)

I like × they like =(+) I don’t want - × I must - =(一) (負と負による正は不快、拒否) (I don’t want - × I must -)

発明・発見論理 異質結合で納得を産み出す異質馴化 類似を分析し新価値を産む馴質異化

familiar × familiar = strange ? familiar ? familiar ? familiar ?

(大同小異=不感、中同中異=興味 小同大異=不安)

伸び伸び楽しく質より量の拡散思考 真剣に見落としのない収束思考

(好奇心が発揮される安心の雰囲気) (異常性を見逃さない緊張の持続)

Ⅶ まとめ

(1) ANDとORの論理

以上、感情の起源と構造に焦点を置いて述べてきたが、感情とは基本的に生物の生活論理である「好き-嫌い」

「YES-No」に対応する「快-不快」を基本構造とするものといえよう。別言すれば「馴質-異質」、「AND-OR」

の論理ともいえ、“創造の論埋”と符合する。

創造科学、創造的思考といわれるものの本質を把握するために、時問・空間の二元的考察論(創造の進化論的

考察と大脳生理学・分子レベル的考察の交点として捕える)が大切である。

(2) 全体としてのまとめ

前述の考察を「AND-OR」の論理から説明し直すとともに、「拡散思考-収束思考」つまり「異質馴化過程-

馴質異化過程」における感情の具体的なかかわり方とその活用方法を具体的に展開することを次回の課題とし、

最終的には論者が開発した創造的発想技法である“アップル法”の設計概要とその実験成果を報告することで.

全体のまとめとする予定である。 [以上]

* 本論文の独自性については、平成6年9月「日本科学技術センター」において検証した。

なお参考文献67点は記載を省略する。

[感情の論理]

適用 快(気持ちよい) 不快(恐れ・怒り)

支配ホルモン ドーパミン(愛撫作用、麻薬効果。 アドレナリン、ノルアドレナリン

多用すると多動症;そわそわ、落ち (興奮剤、気付薬。血圧・脈拍上昇。

着かない、あれこれ浮気、欲張り…) 注意力・集中力。過度は狂気暴発)

適当する脳波 α波、β波 β波、低いγ波

肯定・否定論理 馴れているもの、無難なものは好き 新しいものは目に付く、良く見よう

It is familiar. (安) It is strange. (驚)

順当性は快く受け入れられる 矛盾はとにかく不愉快

Let us go, because it is fine. Let us go,although it is rainy.

直列・並列論理 あれもこれも良いというのは安心 どれが良くてどれが悪いか注意する

This and that are OK. (易) This or that is not OK. (難)

順説・逆説論理 味方は誰だ、味方は集まれ 敵は誰だ、敵なら逃げるか、攻めろ

(味方は同質。平和とは味方だけ) (敵とは異質。争いとは敵と味方)

I and you are strong. (安) I am weak but you are strong.(恐)

I and you are right. (平) I am right but you are strong.(怒)

認知・認識論理 同質性・共通に着目して類型化 異質性・固有性に着目して差別化

価々を融合・集約して統合的に把握 個々を独立・仕訳して分析的に整理

判断基準を自己体験におく主観傾向 判断基準を相互関係におく客観傾向

正と正による調和・協和 負を含む矛盾・不協和

I want + × I can + =(+) I want + × I can not - =(一)

I like + × you like + =(+) I like + × you hate - =(一)

I like × they like =(+) I don’t want - × I must - =(一) (負と負による正は不快、拒否) (I don’t want - × I must -)

発明・発見論理 異質結合で納得を産み出す異質馴化 類似を分析し新価値を産む馴質異化

familiar × familiar = strange ? familiar ? familiar ? familiar ?

(大同小異=不感、中同中異=興味 小同大異=不安)

伸び伸び楽しく質より量の拡散思考 真剣に見落としのない収束思考

(好奇心が発揮される安心の雰囲気) (異常性を見逃さない緊張の持続)

Ⅶ まとめ

(1) ANDとORの論理

以上、感情の起源と構造に焦点を置いて述べてきたが、感情とは基本的に生物の生活論理である「好き-嫌い」

「YES-No」に対応する「快-不快」を基本構造とするものといえよう。別言すれば「馴質-異質」、「AND-OR」

の論理ともいえ、“創造の論埋”と符合する。

創造科学、創造的思考といわれるものの本質を把握するために、時問・空間の二元的考察論(創造の進化論的

考察と大脳生理学・分子レベル的考察の交点として捕える)が大切である。

(2) 全体としてのまとめ

前述の考察を「AND-OR」の論理から説明し直すとともに、「拡散思考-収束思考」つまり「異質馴化過程-

馴質異化過程」における感情の具体的なかかわり方とその活用方法を具体的に展開することを次回の課題とし、

最終的には論者が開発した創造的発想技法である“アップル法”の設計概要とその実験成果を報告することで.

全体のまとめとする予定である。 [以上]

* 本論文の独自性については、平成6年9月「日本科学技術センター」において検証した。

なお参考文献67点は記載を省略する。